中國現(xiàn)代畫家、美術(shù)教育家徐悲鴻先生曾說:“道在日新��,藝亦須日新��,新者生機(jī)也��,不新則死�����?���!币馑际钦f�,藝術(shù)需要不斷追求����,不斷創(chuàng)新,才能永葆生命活力�。科班出身的周建國���,躬耕國畫山水40余載��,歷經(jīng)多年藝術(shù)實(shí)踐�,在繼承傳統(tǒng)藝術(shù)精華的同時(shí)�����,開創(chuàng)了獨(dú)具特色的藝術(shù)語言���,其作品不僅體現(xiàn)了扎實(shí)的繪畫功底�,還展現(xiàn)出持之以恒的藝術(shù)探索精神�。

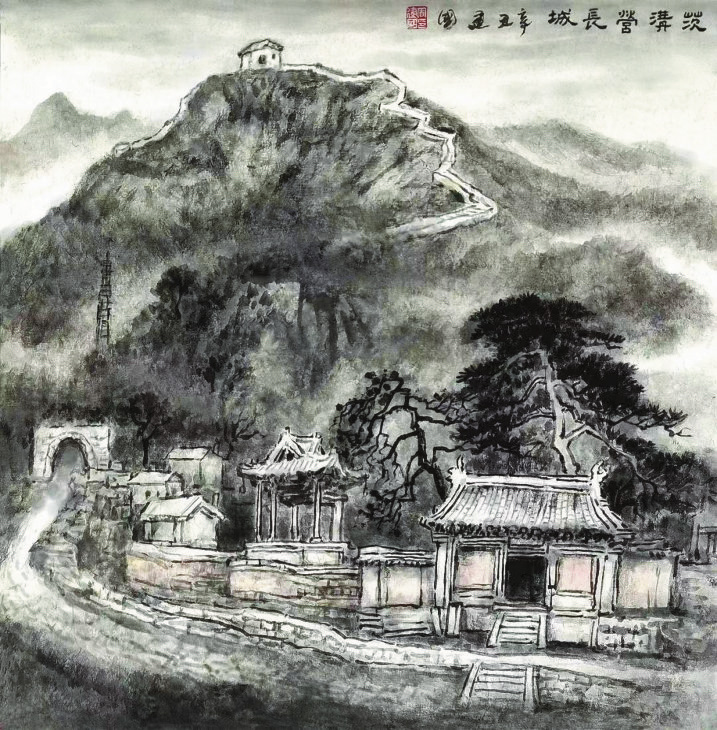

茨溝營長城

周建國���,出生在黃河岸邊的河曲縣��,自幼酷愛繪畫�����,1982年畢業(yè)于山西大學(xué)藝術(shù)系國畫專業(yè)���,現(xiàn)為中國國畫家協(xié)會(huì)理事�、山西省美術(shù)家協(xié)會(huì)理事�����、忻州市美術(shù)家協(xié)會(huì)顧問�、忻州師范學(xué)院美術(shù)系副教授、忻州市文化館群眾文化特聘專家��。多年來��,他一邊從事國畫教育工作�,一邊用手中的“神筆”將祖國江河的浩然之氣、黃土高原的雄偉壯麗淋漓盡致地展現(xiàn)出來���。作品曾多次在國內(nèi)外畫展展出�����,并榮獲2010年上海世博會(huì)·中國著名書畫家精品邀請(qǐng)展國畫金獎(jiǎng)��、第四屆全國當(dāng)代山水畫展創(chuàng)新獎(jiǎng)��、山西省“黃土地的昨天和今天”美術(shù)作品展一等獎(jiǎng)等��。

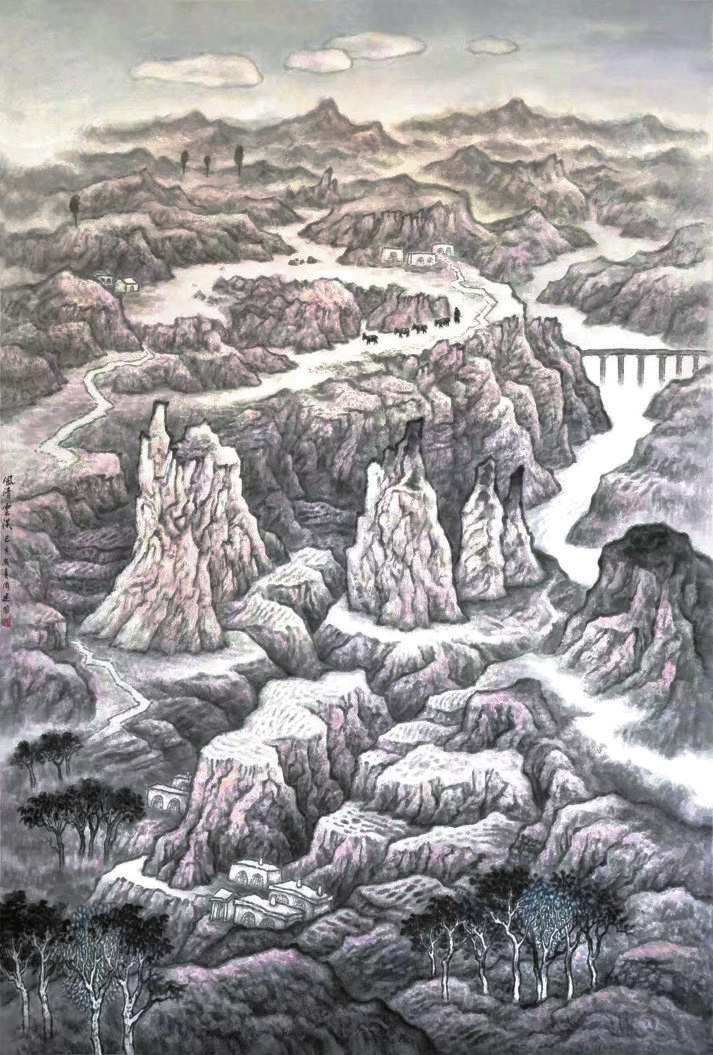

周建國對(duì)中國山水畫有著獨(dú)特見解����,出版過畫集《中國美術(shù)名家精品鑒賞·周建國作品集》。他的創(chuàng)作之路主要分為兩個(gè)時(shí)期���,前期追求中西融合��,后期則回歸傳統(tǒng)����。前期作品《曉月》《古原除夕》《月色》等�,多取材于黃土高原,真切流露出其對(duì)黃土地的深情厚愛:早上飄起的炊煙演繹著百姓的勤勞����,喧鬧的腰鼓彰顯著鄉(xiāng)民熱愛生活的豪情����,晨起上課的學(xué)生更是承載著當(dāng)?shù)厝藵M滿的希望�。周建國將黃土地上的一草一木皆升華為獨(dú)特且富有個(gè)性的生命體�,畫面處理側(cè)重將西方油畫的光影巧妙融入作品,寓動(dòng)于靜���,動(dòng)靜相宜�����,彰顯“高貴的單純�,靜穆的偉大”的內(nèi)在張力���。同時(shí)將傳統(tǒng)山水繪畫的造型��、空間結(jié)構(gòu)�����、筆法設(shè)色皆進(jìn)行改變——黃土溝壑的幾何化處理�����、筆墨色調(diào)的反復(fù)拿捏��、耐人尋味的空間布局���,都體現(xiàn)了其特殊的創(chuàng)作理念���。相較前期,周建國后期的作品更加注重對(duì)內(nèi)在美的挖掘���,如《風(fēng)月同天》《家園》《和諧家園》《生息之地》《太行月色》等代表作品���,表達(dá)對(duì)祖國山河大川的熱愛,走“外師造化����,中得心源”之道,畫風(fēng)趨向率真�����,試圖突破中國山水繪畫的表象審美��,追尋深層意義的表達(dá)。

太行秋夢(mèng)

縱觀中國美術(shù)之路��,每一段進(jìn)程��、每一次突破性進(jìn)展�,都是藝術(shù)家們創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展的成果。歷經(jīng)數(shù)載積淀�����,周建國的作品在造型和視覺審美上皆取得了更為和諧的可持續(xù)性��,畫面境界愈加率真深邃����,壯闊雄渾的筆墨結(jié)構(gòu)也更富感染力�����,彰顯了其對(duì)筆墨“以書入畫”的探索�����。中國美術(shù)家協(xié)會(huì)理事��、中國國家畫院副院長、國家一級(jí)美術(shù)師趙衛(wèi)評(píng)價(jià):“觀周建國先生的作品��,或張揚(yáng)激厲�,含蓄平和;或機(jī)智靈巧�,質(zhì)樸敦厚;皆非流于優(yōu)美的空泛���。筆意間�����、層次間透出凝重的樸厚之氣�,拙澀之力��,完全把自己融進(jìn)了大自然�����,有‘坐忘’‘心齋’��,游心于物的感受��,讓人理解什么是‘天人合一’���。其筆墨律動(dòng)意味��,有詩般的跌宕意境�����,空靈而不閉塞��,章法構(gòu)圖疏宕而不空泛��,他將有限的畫面�����,在時(shí)間過程的暗示下��,賦予廣闊的未來想象��?���!?/p>

風(fēng)清云淡

多年來����,周建國堅(jiān)持在藝術(shù)之路上不斷探索��,以飽滿的激情�、精湛的技藝拓展著創(chuàng)作手法和藝術(shù)空間�����,體現(xiàn)出新時(shí)代美術(shù)工作者的價(jià)值追求與使命擔(dān)當(dāng)�。(徐國華)

(責(zé)任編輯:盧相汀)