寧武縣城全景���?����?盒z

紫塞長(zhǎng)風(fēng)歲月悠��,殘?jiān)f戲語(yǔ)春秋�����。

曾經(jīng)烽火商貿(mào)地�,猶見(jiàn)城頭鳳鳴樓���。

“寧武者,太行之肩背����,河朔之咽喉也。三代以前為戎狄之區(qū)�����,戰(zhàn)國(guó)以后為華夷之界���,歷代經(jīng)營(yíng)�����,斯為要地���?����!鼻宄躅欁嬗碓谒牡乩韺W(xué)著作《讀史方輿紀(jì)要》中��,把寧武在明代以前跨越三千年的文明脈絡(luò)給我們講了個(gè)明白��。自古以來(lái)��,地處管涔山一帶�����、橫跨天池分水嶺南北的寧武就是兵家必爭(zhēng)之地�����,據(jù)《寧武歷史大事記》記載�����,早在明代寧武建關(guān)之前��,游牧文明與農(nóng)耕文明已經(jīng)在管涔山一帶發(fā)生過(guò)多次的沖突與融合���,從商周時(shí)期樓煩國(guó)“荒服”于此到春秋時(shí)期趙肅侯修筑長(zhǎng)城�����,從漢魏屯戍到隋唐軍鎮(zhèn)����,從宋遼對(duì)峙到金元榷場(chǎng)��,妥妥的一部濃縮版的北方民族融合史���。“中原北門(mén)鎖鑰”“胡漢界爭(zhēng)前沿”仿佛成了寧武這一地域的地理文化坐標(biāo)���。

寧武這座城����,到了明代更是成為“九邊重鎮(zhèn)”中兼具游牧記憶與農(nóng)耕烙印的復(fù)合型要塞��,成為冷兵器時(shí)代一座崛起于華蓋山前�����、恢河左岸的軍事地理坐標(biāo)。

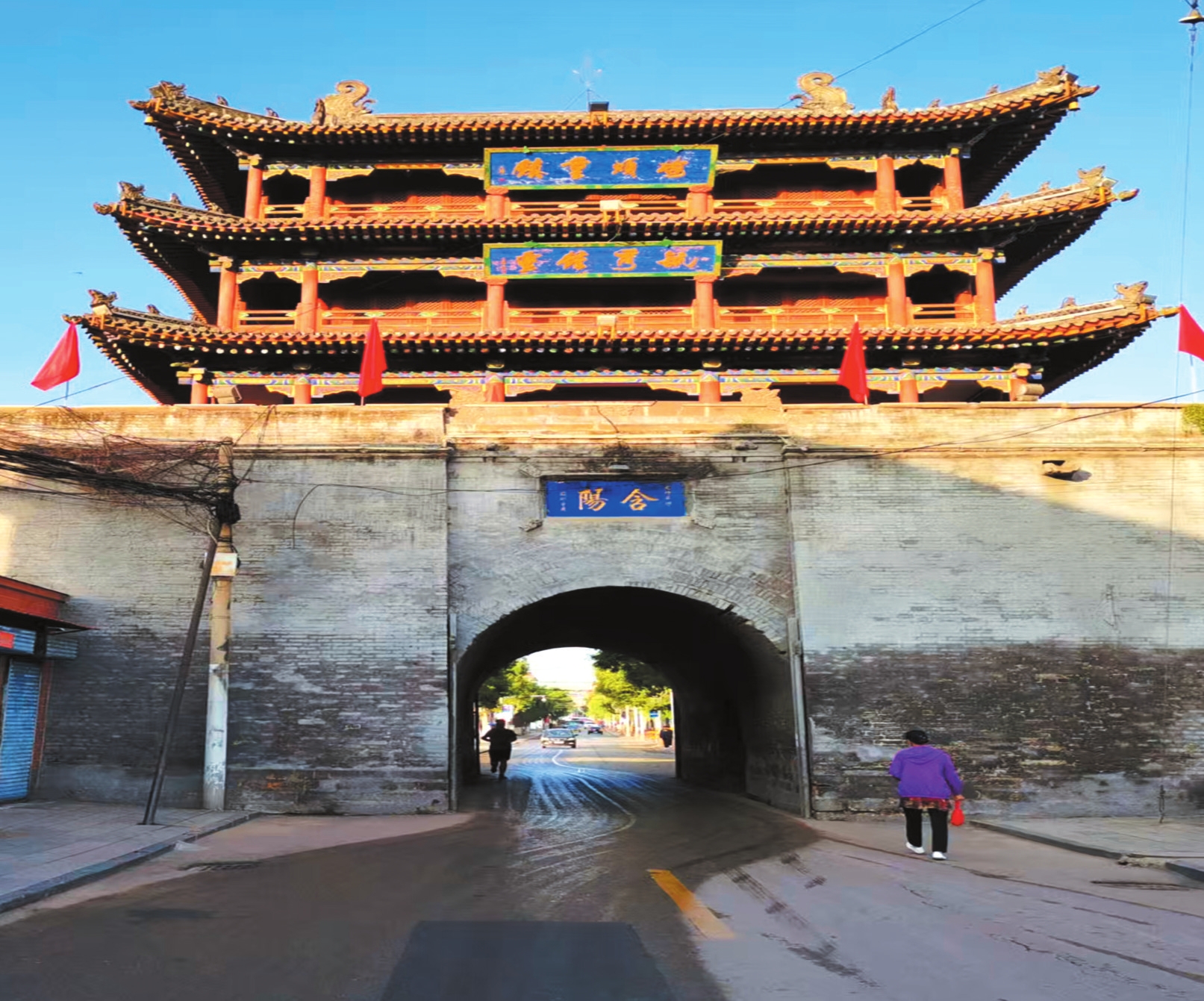

寧武古樓���。宮清華攝

寧武關(guān)城和衛(wèi)所時(shí)代的軍事傳奇

寧武城始于一座名關(guān)��?��?h城位于華蓋山下、恢河左岸����,本是一座依山傍水的古老關(guān)城,也是冷兵器時(shí)代一條“夾山帶河�����,地勢(shì)險(xiǎn)要”的軍事走廊(《元和郡縣圖志》)����。作為黃土高原與蒙古高原的過(guò)渡帶,其特殊的地理位置決定了她在歷代“屏藩中原����,控御朔漠”中的戰(zhàn)略地位(《山西歷史地理紀(jì)要》)�����。

明初的寧武只是一座小小的軍屯�。寧武關(guān)城的始建與擴(kuò)建���,貫穿了整個(gè)明代邊防體系的完善過(guò)程�。據(jù)《寧武縣志》記載���,關(guān)城初創(chuàng)于明景泰元年(1450年)���,選址于管涔山與云中山夾峙的恢河河谷,利用“兩山夾一川”的天險(xiǎn)構(gòu)筑起了三關(guān)中路的重要軍事防線(xiàn)�����。明成化二年(1466年)�����,明王朝下詔在此建關(guān)���,第二年3月份開(kāi)始動(dòng)工���,歷時(shí)18個(gè)月,在山西巡撫都御史李侃的主持下建成了寧武關(guān)�����,形成周長(zhǎng)2公里�,設(shè)東門(mén)仁勝、西門(mén)人和�����、南門(mén)迎熏三個(gè)門(mén)的軍事堡壘�,城墻基寬15米、頂寬7.5米����、高10米,這便是“鳳凰城”的雛形����。

弘治十一年(1498年),都御史侯恂���、魏紳等在任時(shí)先后奏請(qǐng)朝廷����,應(yīng)仿照雁門(mén)關(guān)和偏頭關(guān)先例在寧武關(guān)設(shè)立寧武守御千戶(hù)所,并擴(kuò)建關(guān)城�。歷時(shí)四載,寧武關(guān)城終于在弘治十五年(1502年)被擴(kuò)建為周7里120步�����,高2丈5尺的威武邊關(guān)鎮(zhèn)城���,城墻垛口1720個(gè)���,東、西���、南三面的城頂寬一丈有余����。并特別加開(kāi)北門(mén)���,建飛樓于上,名曰“鎮(zhèn)朔”���,城頂寬兩丈多����,城下有塹門(mén),設(shè)吊橋���。正德九年(1514年)���,右都御史文登人叢蘭登臨城西山崗俯瞰全城,卻是心里一驚:若是敵人由此山頭逼近關(guān)城���,豈非如同探囊取物����?急命副兵備張鳳羾隨山建堡��,曰“寧文堡”�,在距關(guān)城一華里的高處護(hù)衛(wèi)寧武關(guān)。

山河形勝��,紫塞當(dāng)前�����,處在九鎮(zhèn)中間位置的山西鎮(zhèn),先是把總兵治所設(shè)在了偏頭關(guān)����,嘉靖二十一年(1542年),為加強(qiáng)陽(yáng)方口設(shè)防����,山西鎮(zhèn)總兵移駐恢河谷地的寧武關(guān),北屏大同���,南扼太原�,西應(yīng)偏關(guān)����,東援雁門(mén),“居適中地�,以控要害”。

明萬(wàn)歷二年(1574年)���,關(guān)城之北的華蓋山頂又挺起一座護(hù)城墩���,墩名“永寧”,方圓28丈,基高2丈��,基上建臺(tái)���,臺(tái)上建樓,樓外24堞實(shí)行全方位防守之勢(shì)�����,極目四望�����,百里開(kāi)闊���。有民諺云:“銅偏關(guān)����,鐵寧武�,生鐵鑄成老營(yíng)堡?��!碑?dāng)雁門(mén)����、寧武、偏頭三關(guān)防御形成東西連貫�����、互為一體的格局后���,寧武關(guān)居于雁門(mén)��、偏頭之間調(diào)度三關(guān)的中心地位不斷上升���。因此,寧武關(guān)的設(shè)立和三關(guān)總兵移駐于此的決策�����,最終成就了“三關(guān)中路”的威名��。

這威名�����,是從血與火的洗禮中淬煉來(lái)的����。翻開(kāi)《寧武府志》可查閱:

正德八年����,小王子由陽(yáng)方口入寧武關(guān)��;嘉靖十四年二月��,俺答犯寧武���,南掠寧化、三馬營(yíng)��;嘉靖十四年十月���,復(fù)入二馬營(yíng)����、三馬營(yíng)����、寧化;嘉靖十五年八月��,俺答南掠寧武,十月入寧化�;嘉靖十九年,俺答入大同�,西至寧武;嘉靖三十年��,俺答寇大同��,至寧武�����,燒盤(pán)道梁……

有多少次邊關(guān)告急�,就會(huì)有多少次血薦軒轅。明嘉靖年間�,俺答經(jīng)常率領(lǐng)軍隊(duì)侵犯三關(guān),寧武關(guān)總兵李淶率部下?lián)U(xiǎn)守隘�����,枕戈露宿�����,多次拒敵于邊墻之外�。俺答已經(jīng)攻破了神池利民堡��,李淶仍能與之大戰(zhàn)于野豬溝�,擊退來(lái)犯之?dāng)?���。蒙古軍不得不另出奇招,突破大同攻至廣武�,李淶奮勇御敵,為掩護(hù)山西巡撫趙時(shí)春撤退����,身陷重圍��,壯烈犧牲��。正德年間��,蒙古軍進(jìn)犯寧武關(guān)��,寧武關(guān)守備陳經(jīng)率兵抵抗���,大戰(zhàn)于石湖溝��,因寡不敵眾���,大呼左右曰:“好自為之�,吾今得死所矣����!”一口氣手刃賊數(shù)十名,力竭而死���,戰(zhàn)爭(zhēng)慘烈可想而知�����。萬(wàn)歷二十六年�����,寧武關(guān)總兵李如松��,抗擊犯寧武境之蒙人����,并率精兵數(shù)千人直搗其巢穴�����,不幸在返回途中遭遇蒙人伏擊,萬(wàn)箭齊發(fā)��,李總兵中箭后自刎而死�。寧武關(guān)將士用他們的血肉之軀熔鑄了明長(zhǎng)城“外三關(guān)”的銅墻鐵壁。

《谷梁傳·隱公七年》記:“城為保民為之也�����?!贝颂帲羌础皦Α敝?��,是指都邑四周用作防御的高墻����。而寧武關(guān)的墻不只是要保三關(guān)百姓平安�,最主要的是要保得整個(gè)大明江山���。萬(wàn)歷三十四年(1606年)��,大明王朝國(guó)力增強(qiáng)�����,在夯土墻的基礎(chǔ)上�,寧武道郭光復(fù)主持磚包工程,用青磚砌筑城墻�,增建東、西兩座城樓�����,同時(shí)對(duì)城北20公里邊墻加以完善���,耗時(shí)六載��,耗銀十萬(wàn)兩�����,使關(guān)城“連女墻高四丈二尺��,堅(jiān)如磐石”(《三關(guān)志》)���,最終形成這座關(guān)城的立體防御體系?����!蹲x史方輿紀(jì)要》謂其“控山帶河,居表里之形����,為攻守之要”。

府城歲月和百戶(hù)街衢的煙火舊影

寧武城因依山傍河而建�,東西長(zhǎng),南北短�,方位不正,故有斜城之說(shuō)��?���!秾幬涓尽酚涊d:周長(zhǎng)七里一百二十步。磚包城墻�����,厚而堅(jiān)實(shí)���,高三丈六尺。鼓樓雄踞城中���,通高30余米����,三層重檐歇山頂,下辟十字穿心洞�����,為指揮中樞����;東西關(guān)城設(shè)“永寧”“久安”門(mén),外接甕城���、護(hù)城河��,形成“城關(guān)嵌套”格局��。衙署(如寧武府署)�����、倉(cāng)儲(chǔ)(兵餉庫(kù))�、教場(chǎng)(東門(mén)外)等配套完備�,標(biāo)志著寧武城在清代府治下的軍政核心地位。據(jù)清代《寧武府志》記載,雍正年間關(guān)城已形成“七街八巷”的城市肌理��,由南北正街(今人民大街)串聯(lián)����,東西輔以商貿(mào)街巷,體現(xiàn)“軍市合一”的邊關(guān)鎮(zhèn)城特征���。

從明代衛(wèi)所向清代州縣的演變�����,是《寧武府志》中記載的寧武關(guān)城的演變���。婦孺皆知的關(guān)城故事,卻是從戲曲中流傳下來(lái)的�����。

一曲高亢而悲壯的《寧武關(guān)》在定襄人曲潤(rùn)海先生的改編下����,由忻州市北路梆子名家楊仲義慷慨唱響:

“趕字出口震天響,催我雄關(guān)斗豪強(qiáng)����,一家人共赴國(guó)難多悲壯,老娘她絕我懸想���,免我牽腸����,激我肝膽���,壯我行藏……”

沉寂了多年的傳統(tǒng)劇目重新回到大眾視野����,曾在京劇�、昆曲、晉劇�、蒲劇等多個(gè)劇種版本中被傳唱的“寧武關(guān)血戰(zhàn)”故事再次悲情上演。一如反清復(fù)明無(wú)望的屈大均先生扼腕悲嘆:“襟帶河汾玉殿長(zhǎng)�,一朝弓劍委秋霜。將軍死戰(zhàn)哀寧武���,帝子生澤恨晉陽(yáng)�。馬首關(guān)山空落日�����,城中歌吹罷清商。悲風(fēng)處處吹松柏��,誰(shuí)到并州不斷腸����。”(《望晉恭花園》)周遇吉的忠勇死戰(zhàn)�,譜就一曲舍生取義的英雄挽歌,讓寧武關(guān)一戰(zhàn)成名�,這座小小關(guān)城,成為一座忠勇無(wú)敵�、舉家取義的精神之城。世世代代生活在這座關(guān)城的城民��,大約也都無(wú)一例外地繼承了這位守城將軍的拗勁兒����,不服輸,不懼權(quán)威�����,不避鋒芒�����。

寧武城又是一座舒展的鳳凰城,幾個(gè)點(diǎn)位是一目了然的:護(hù)城墩上是鳳頭�,新建的東城區(qū)在鳳尾�,東關(guān)、西關(guān)是兩翼�����,寧武關(guān)鼓樓是鳳凰的心臟���,也是內(nèi)城的中心�����。以鼓樓為中心輻射開(kāi)去�,東西為街���,南北為巷�,內(nèi)城老街保留了明朝衛(wèi)所兵制時(shí)期設(shè)置的“百戶(hù)”名稱(chēng)����,東段有二����、四��、六�、八百戶(hù)四條大街,中段有頭百戶(hù)和三�����、五�、七、九百戶(hù)五條大街����。其間,又有貫通東段四條大街的油房(坊)巷子和鼓樓南洞外連接中段五條大街的陽(yáng)溝巷����。

據(jù)說(shuō)寧武城的老街老巷有41條之多,都是有故事的街巷�����。

經(jīng)道巷是通往延慶寺���,娘娘廟巷���、財(cái)神廟巷是廟院所在處����,官驛街��、衙門(mén)街(前所街)是驛站�����、府衙或衛(wèi)所之舊址����,平陽(yáng)營(yíng)街���、戰(zhàn)勝街���、達(dá)子營(yíng)和小教場(chǎng)街明顯留下了“山西鎮(zhèn)”的印記,炕沿上��、火燒頭巷等名字更是形象����。

東關(guān)街原是內(nèi)城中最為繁華的商業(yè)集貿(mào)中心��,有南巷子可直通現(xiàn)在的鳳凰大街����,斜對(duì)過(guò)兒的“洋堂巷子”(北巷子)是瑞典傳教士的洋堂所在����,也是解放初期縣委辦公的地方。

東起水口門(mén)巷�、西至南門(mén)坡的頭百戶(hù)街,當(dāng)屬內(nèi)城中最為顯貴的一條大街了����,顯貴在于“九進(jìn)院”與“旗桿院”?���!熬胚M(jìn)院”里走出過(guò)兩名保定陸軍軍官學(xué)校的學(xué)生,走出過(guò)20世紀(jì)30年代與巴金書(shū)信往來(lái)的文藝青年趙黛莉女士��。

后來(lái)被大禮堂取代的王家巷里���,曾經(jīng)有過(guò)民國(guó)女子���、網(wǎng)壇姐妹花王春菁和王春葳的祖上老宅����。還有榮路街����,注定是一條光榮的街,文有街道以東的清代建筑——文廟�,是這座關(guān)城的文化標(biāo)識(shí),谷思慎與南桂馨等人籌建的寧武中學(xué)(現(xiàn)為實(shí)驗(yàn)小學(xué)分校區(qū))����,在1913年8月正式成為“山西省立第五中學(xué)”�����;武有街道以西的三關(guān)總兵周遇吉府邸�����,清代時(shí)這里建有總兵廟�����、忠義祠以紀(jì)念他的氣節(jié),傳承他的精神���。

清朝乾隆三年�����,寧武知府魏元樞修復(fù)東關(guān)城樓���,見(jiàn)梁柱間“炮銃之跡鱗比,矢鏃��、鐵彈入木者幾不可摳拔�,土中掘出火藥瓶二,炸炮三”�����,始知那場(chǎng)寧武關(guān)血戰(zhàn)何其慘烈��,除了刀光劍影還有火炮轟城�����,寧武關(guān)遭遇了史無(wú)前例的血光之災(zāi),守關(guān)將軍周遇吉為漢家天下演繹了滿(mǎn)門(mén)忠烈的生死盡職��。于是��,周遇吉這個(gè)與寧武關(guān)生死與共的外鄉(xiāng)人��,已經(jīng)成為這座關(guān)城永遠(yuǎn)的精神坐標(biāo)���,正如戲文里高唱的那曲慨而慷�����、悲而壯的忠魂之歌:“娘啊娘�,國(guó)亦破來(lái)家亦喪���,天將傾來(lái)人將亡,鋼筋忠骨父母養(yǎng)�,國(guó)運(yùn)衰微顯棟梁,捐軀報(bào)效無(wú)話(huà)講�,連累舉家痛肝腸……”

這一出北路梆子劇目,“嗨嗨”的是英雄赴死的凜然正氣����,刻錄的是關(guān)城人士的百折不回,傳承的是古關(guān)新城的忠義底色。

商貿(mào)繁榮和文旅融合的鳳凰新城

關(guān)有多古���,城就有多古���。明朝的寧武關(guān)城可并非只有“朔氣傳金柝,寒光照鐵衣”�����,城內(nèi)龐大的駐軍意味著充足的邊餉和邊境貿(mào)易���。尤其是在隆慶議和��、俺答封貢后�����,蒙漢互市交易在長(zhǎng)城沿線(xiàn)盛行��,帶來(lái)了這座山西邊關(guān)鎮(zhèn)城的經(jīng)濟(jì)繁榮��。除了小商小販們?cè)谶@里經(jīng)營(yíng)生活日雜之外�,糧油��、木材甚至茶馬、絲綢都紛紛入市����,在邊境貿(mào)易的刺激下,向來(lái)淳樸而懶散的邊民都耐不住寂寞了�,加入到邊貿(mào)大軍中來(lái)。小型資本積累之后���,便增了不少要做“大買(mǎi)賣(mài)”的底氣��,一部分具有開(kāi)拓進(jìn)取精神的關(guān)城人開(kāi)始將眼光放到了關(guān)外更遠(yuǎn)的地方�。

到了清代���,不再需防備蒙古入侵�����,長(zhǎng)城關(guān)口由御敵之用變?yōu)榛ナ屑⒅?�。晉北無(wú)戰(zhàn)事��,寧武作為軍事雄關(guān)的守邊功能也漸漸淡化。雍正三年(1725年)����,以寧武之地設(shè)府��,下轄寧武�、偏關(guān)����、神池、五寨四縣�。這標(biāo)志著寧武衛(wèi)所時(shí)代的終結(jié),它從一座軍事重鎮(zhèn)逐漸演變?yōu)闀x西北的行政中心��。寧武古城的商人們開(kāi)始隨著康乾西征漠北的大軍做起了馬匹和貨運(yùn)生意�,獲得高額利潤(rùn)之后,他們返回到寧武城內(nèi)建豪宅�,修街衢,帶動(dòng)更多的人加入到對(duì)外貿(mào)易的商業(yè)大軍中���。這些早期的寧武商人以“近邊之利”加速了寧武這座飽經(jīng)戰(zhàn)爭(zhēng)滄桑的古老關(guān)城的商業(yè)繁榮��。乾隆六年(1741年)�����,關(guān)城再次大修各城門(mén)及門(mén)樓�,因其城南為鳳凰山,其城形狀依然似一只展翅欲飛的鳳凰�����,寧武故又被稱(chēng)作鳳凰城����。

“鳳凰于飛,翙翙其羽���,鳳凰涅槃�,浴火重生�����?���!毙轮袊?guó)成立以來(lái),寧武古城在能源優(yōu)勢(shì)中再度崛起��?��?h境內(nèi)290億噸的煤炭資源儲(chǔ)量��、2億噸的鋁礬土儲(chǔ)量�,145.2萬(wàn)畝森林�����、450萬(wàn)立方米林木��、82萬(wàn)畝原始次森林的林草資源���,200多種珍稀動(dòng)物��、954種高等植物�、110多種珍貴藥材�、20多種營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極高的野生菌類(lèi)的動(dòng)植物資源,以及豐富的風(fēng)力光照資源�,讓這座“養(yǎng)在深閨人未識(shí)”的僻遠(yuǎn)古城重新煥發(fā)了生機(jī)。從20世紀(jì)中期的山西省六大煤田之一的全國(guó)產(chǎn)煤大縣�,轉(zhuǎn)型發(fā)展到本世紀(jì)初的文化旅游大縣,寧武古城憑借自己得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)����,順理成章地吸引來(lái)全國(guó)各地的商業(yè)老板、務(wù)工人員及觀(guān)光游客���。許多南方來(lái)的務(wù)工人員早已習(xí)慣了小城的生活�,他們舉家搬遷到這里,從下礦到裝潢���,再到建材批發(fā)或經(jīng)營(yíng)超市����、飯店�����,一住就是二三十年���。

周遇吉塑像����。宮清華攝

西城區(qū)�、東城區(qū)高樓林立,鳳舞廣場(chǎng)�、東城廣場(chǎng)略顯氣派,棲鳳公園���、龍山公園盤(pán)踞南北�,寧武關(guān)城成為一座地地道道的古韻新城。城頭河山繪成自然畫(huà)卷�,巷內(nèi)遺跡見(jiàn)證歷史滄桑,華蓋山上的護(hù)城墩還貼著紫塞霜花的標(biāo)簽��,老城區(qū)的百戶(hù)街區(qū)還保留了許多舊時(shí)的城墻殘?jiān)?,那座西刻“鳳儀”����、東刻“含陽(yáng)”、下題“光緒辛卯關(guān)郡重建”�,三重檐歇山頂、通高30米的寧武關(guān)鼓樓依然不減“樓煩重鎮(zhèn)”的威儀�,是省重點(diǎn)文物保護(hù)單位。古老的萬(wàn)佛寺和延慶寺���,搬遷后的周遇吉墓和護(hù)城墩下新建的周遇吉廣場(chǎng)����,承載著關(guān)城歷史敘事����,融入了關(guān)城人民的煙火日常。

這是一座五百多年金戈鐵馬、腥風(fēng)血雨的門(mén)戶(hù)之城����,一座襟山帶水、大義春秋的人文古城�,歲月青銅,忠勇血性�����,是這座大美關(guān)城永遠(yuǎn)的歷史底色��。

烽火商貿(mào)存古韻����,紫塞長(zhǎng)風(fēng)書(shū)新篇。寧武城�,這座從明朝烽煙中躍出山巒的古關(guān)之城,在煙火深巷里書(shū)寫(xiě)繁榮的府縣之城��,已經(jīng)成為在厚重歷史底蘊(yùn)中涅槃重生的鳳凰新城����。

文旅之道,在于文����,在于史��,在于今��。無(wú)文化之根����,則不解山河之語(yǔ)����;無(wú)古今互鑒�����,則難覓嬗變之鑰�。看神奇寧武日新月異���,大美蘆芽游人如織��,這座塞上古城已經(jīng)開(kāi)啟又一場(chǎng)歷史性的文明嬗變�。

(責(zé)任編輯:盧相?。?/span>